Auteur/autrice : pascal lievre

Les papiers des sans papiers

1997 — Documenta (Kassel, allemagne) 2 & 3 Juillet 1997 table ronde avec les soutiens des sans-papiers de Paris et expositions des tableaux

Les papiers des sans papiers

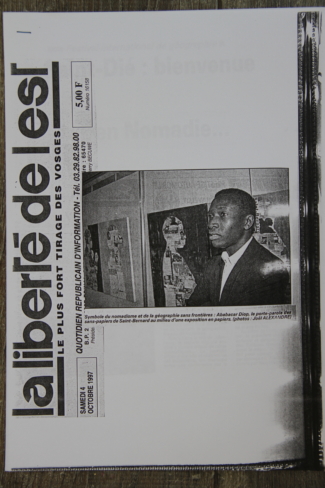

1997 — Article dans le Journal La liberté de l'est

Les papiers des sans papiers

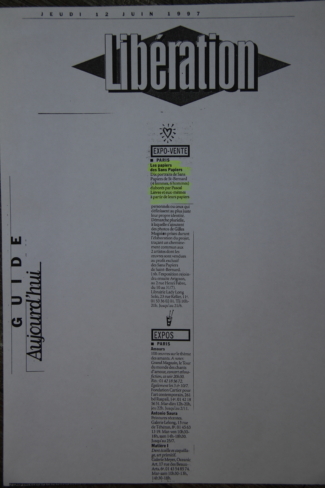

1997 — Journal Libération

Les papiers des sans papiers

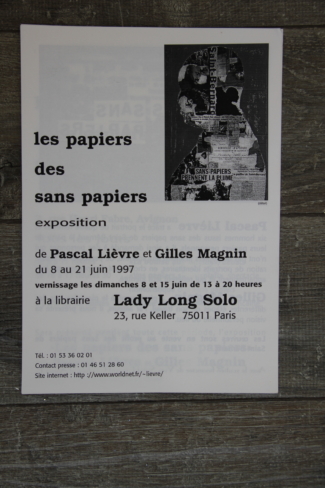

1997 — Exposition juin 1997 à la librairie Long Solo, Paris

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

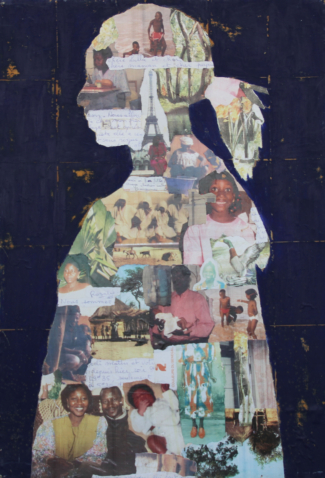

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

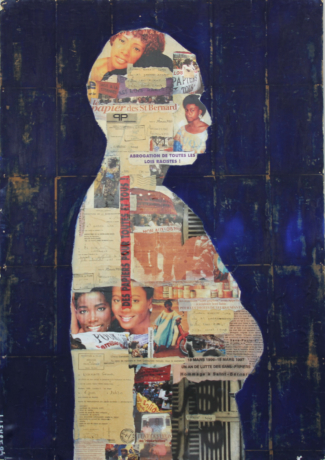

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Les papiers des sans papiers

1997 — Papiers collés sur carton & peinture acrylique 100 x 70 cm

Statement

2001 — Entre 1999 et 2001 Pascal Lièvre entreprend de réaliser une série d’œuvres à partir d’un corpus de diapositives empruntées à la bibliothèque Forney de Paris. Il souhaite construire un alphabet de formes et faire apparaître à travers cette série de peintures, une histoire des corps représentés. Il établit dans un premier temps un collage de douze feuilles de papier Ingres, construisant ainsi une trame mesurant 114 x 121 cm qui sera la même pour toutes les œuvres. Chaque œuvre originale sera donc réduite à la même échelle, jouant ainsi avec la mise au carreau cette technique utilisée en dessin qui permet ou facilite la copie d'une œuvre. Ensuite, il projette les images des tableaux, pour en redessiner les corps, humains et non humains, il élimine tout le reste des éléments qui compose l’oeuvre même si de temps en temps subsiste un objet dans certaines peintures. Toutes les figures sont remplies de peinture acrylique noire, ce qui donne l’impression que ce sont des ombres chinoises formant un « théâtre d’ombres ». Une fois terminée, les feuilles de papier sont recouvertes d’huile de lin qui a la faculté avec le temps de rendre les feuilles de papier transparentes. Il en résulte un ensemble d’œuvres commençant en 1285 avec Cimabue et se terminant en 1995 avec Mike Kelley. Une des particularités de la série c’est que toutes les œuvres ont été peintes par des hommes. Depuis la renaissance l’art étant majoritairement aux mains des hommes, ce n’est que dans les deux derniers siècles que les femmes sont apparues pour écrire aussi une autre histoire. Pascal Lièvre imagine cette série d’ombres chinoises, comme les ombres d’une histoire de l’art passée et dépassée et fait référence au théâtre d’ombres projetées dans la caverne de Platon. Il aimerait présenter la série dans son ensemble dans un espace peu éclairé, comme si nous pénétrions dans une caverne, afin de mettre celleux qui regardent aujourd’hui dans la position de ceux qui étaient enchaînés dans l’allégorie de la caverne de Platon obligés de voir un monde fabriqué d’illusions éloigné de la réalité. Le titre de la série alphabet mnémonique fait référence à l’atlas mnémosyne de l'historien de l'art allemand Aby Warburg cet important corpus d'images, absolument original et unique, dont l’ambition n’était rien moins, que de poser les fondements d’une grammaire figurative générale. A une échelle plus modeste, cette série de Pascal Lièvre envisage une grammaire des corps dans la peinture, de la renaissance à aujourd’hui.

2004 — 2010 — Parodiant le M.L.F qui devient Mouvement de Libération des Formes, au cours d’une reprise d’une performance d’ORLAN en 2004, j’exploite un vide législatif, une vacance de la loi qui est aussi l’indice pour moi d’une possibilité d’action. En effet, Le droit français à la parodie (l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) aménage un statut d’exception. Cette licence reste toutefois conditionnée par la transformation substantielle de l’œuvre, qui évite la confusion avec original, et l’intention humoristique qui la motive. Refonte, hybridations, variations chromiques, ombrages, coupes, associations, collages, montages : je vais jongler avec tous les moyens plastiques dont je dispose. L’acte rejoint l’intention politique, il assoit la légitimité de ses œuvres sur la possibilité de sa reconnaissance juridique. C’est une remise en compte totale du droit de propriété des auteurices et du marché, en libérant ces formes plastiques, et en élaborant des fictions communistes des formes, je recrée un commun des formes plastiques. Ici, par exemple en soulignant le caractère de "Déjà vu" que les corps de Rineke Dijkstra empreinte à la statuaire classique et à la peinture de la renaissance, en s'appropriant ses formes.

2010 — Parodiant le M.L.F qui devient Mouvement de Libération des Formes, au cours d’une reprise d’une performance d’ORLAN en 2004, j’exploite un vide législatif, une vacance de la loi qui est aussi l’indice pour moi d’une possibilité d’action. En effet, Le droit français à la parodie (l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) aménage un statut d’exception. Cette licence reste toutefois conditionnée par la transformation substantielle de l’œuvre, qui évite la confusion avec original, et l’intention humoristique qui la motive. Refonte, hybridations, variations chromiques, ombrages, coupes, associations, collages, montages : je vais jongler avec tous les moyens plastiques dont je dispose. L’acte rejoint l’intention politique, il assoit la légitimité de ses œuvres sur la possibilité de sa reconnaissance juridique. C’est une remise en compte totale du droit de propriété des auteurices et du marché, en libérant ces formes plastiques, et en élaborant des fictions communistes des formes, je recrée un commun des formes plastiques. Ici, par exemple en utilisant la paillette pour déconstruire le statut "straight" du contexte historique masculiniste dans lequel on était produit ces formes.

2009 — Parodiant le M.L.F qui devient Mouvement de Libération des Formes, au cours d’une reprise d’une performance d’ORLAN en 2004, j’exploite un vide législatif, une vacance de la loi qui est aussi l’indice pour moi d’une possibilité d’action. En effet, Le droit français à la parodie (l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) aménage un statut d’exception. Cette licence reste toutefois conditionnée par la transformation substantielle de l’œuvre, qui évite la confusion avec original, et l’intention humoristique qui la motive. Refonte, hybridations, variations chromiques, ombrages, coupes, associations, collages, montages :Je vais jongler avec tous les moyens plastiques dont je dispose. L’acte rejoint l’intention politique, il assoit la légitimité de ses œuvres sur la possibilité de sa reconnaissance juridique. C’est une remise en compte totale du droit de propriété des auteurices et du marché, en libérant ces formes plastiques, et en élaborant des fictions communistes des formes, je recrée un commun des formes plastiques.

2025 Dreaming the dark in Finland Vera Hjelt

2025 — 30 X 40 cm

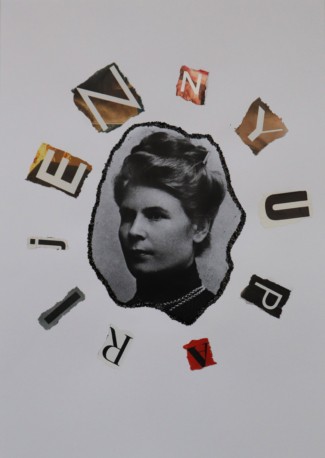

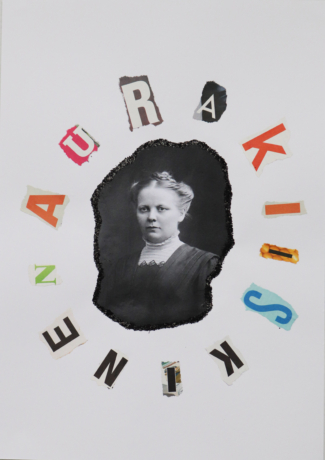

2025 Dreaming the dark in Finland Aura Kiskinen

2025 — 30 X 40 cm

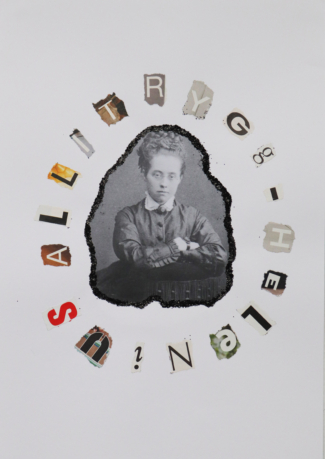

2025 Dreaming the dark in Finland Tekla Hultin

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Sanna Kannasto

2025 — 30 X 40 cm

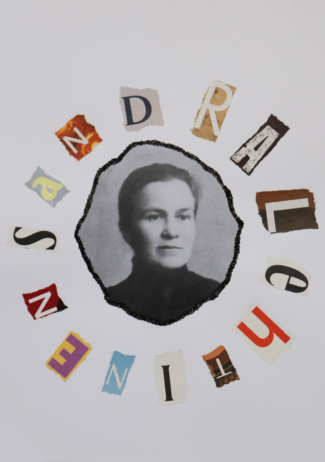

2025 Dreaming the dark in Finland Sandra Lehtinen

2025 — 30 X 40 cm

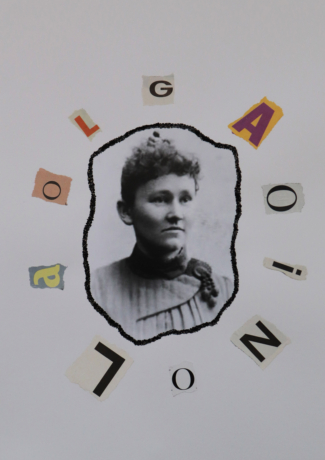

2025 Dreaming the dark in Finland Olga Oinola

2025 — 30 X 40 cm

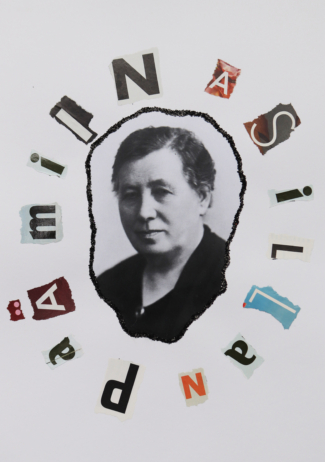

2025 Dreaming the dark in Finland Miina Sillanpaä

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Minna Canth

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Mimmi Kanervo

2025 — 30 X 40 cm

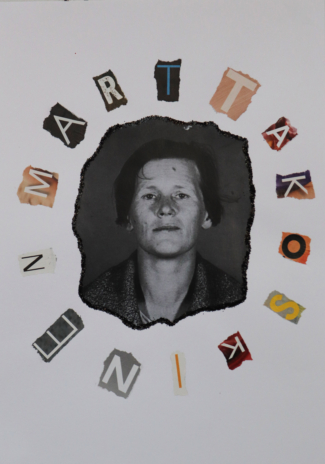

2025 Dreaming the dark in Finland Martta Koskinen

2025 — 30 X 40 cm

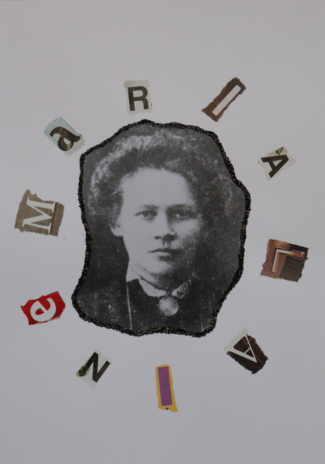

2025 Dreaming the dark in Finland Maria Raunio

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Maria Laine

2025 — 30 X 40 cm

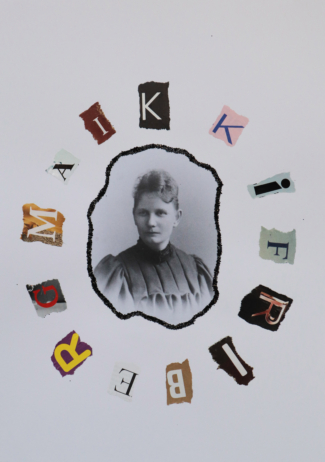

2025 Dreaming the dark in Finland Maikki Friberg

2025 — 30 X 40 cm

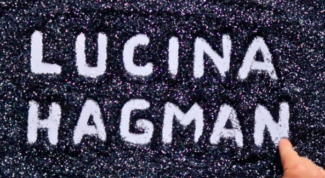

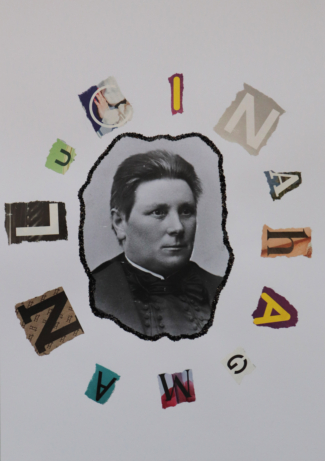

2025 Dreaming the dark in Finland Lucina Hagman

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Liisi Kivioja

2025 — 30 x 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Lida Vemmelpuu

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Ilma Lindgren

2025 — 30 X40 cm

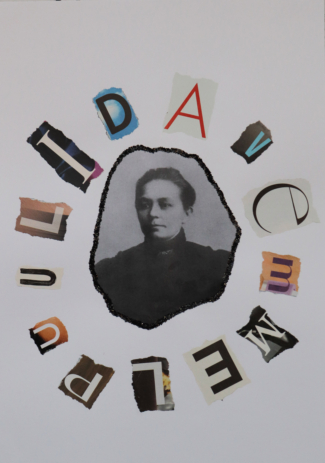

2025 Dreaming the dark in Finland Ida-Aalle – Teljo

2025 — 30 X 40 cm

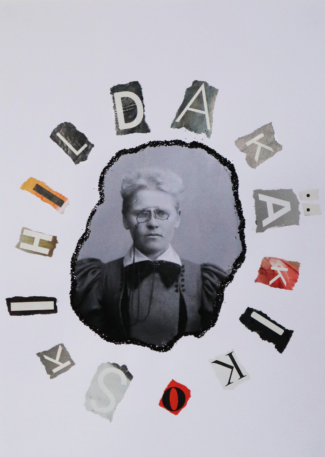

2025 Dreaming the dark in Finland Hilma Räsänen

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Hilja Pärssinen

2025 — 30 X 40 cm

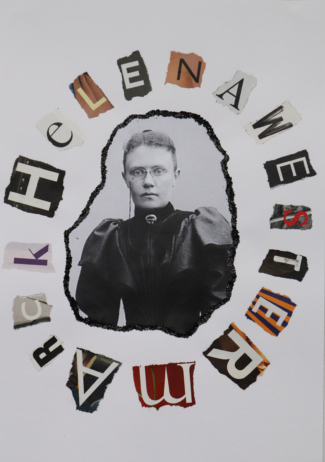

2025 Dreaming the dark in Finland Helena Westermarck

2025 — 30 x 40cm

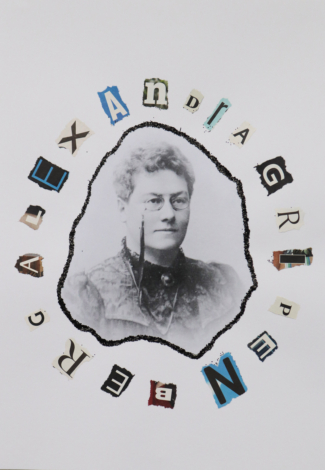

2025 Dreaming the dark in Finland Hedwig Gebhard

2025 — 30 X 40 cm

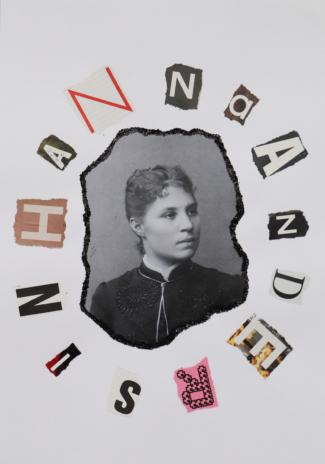

2025 Dreaming the dark in Finland Hanna Andersin

2025 — 30 X 40cm

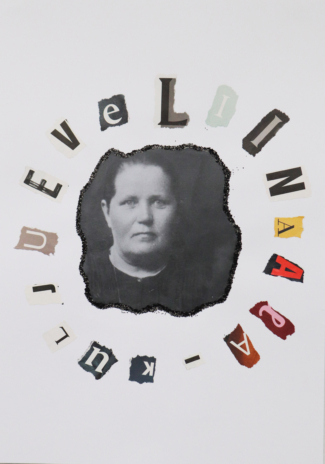

2025 Dreaming the dark in Finland Eveliin Ala-Kulju

2025 — 30 X 40cm

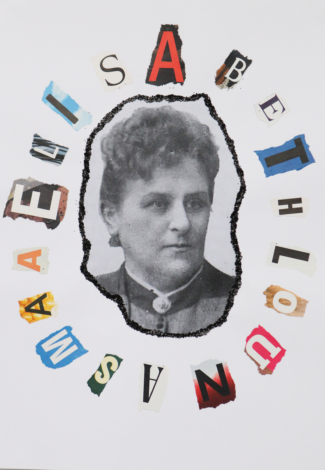

2025 Dreaming the dark in Finland Elisabeth Lounasmaa

2025 — 30 X 40cm

2025 Dreaming the dark in Finland Elin Sjöström

2025 — 30 X 40 cm

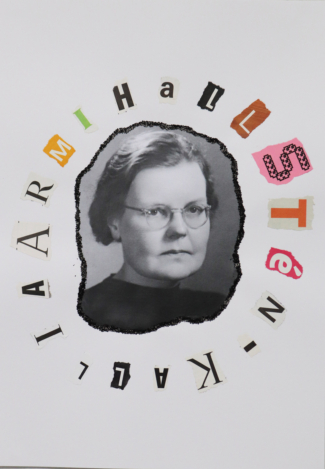

2025 Dreaming the dark in Finland Armi Hallstén-Kallia

2025 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Anni Huotari

2025 — 30 X 40cm

2025 Dreaming the dark in Finland Alma Hjelt

2025 — 30 X 40cm

2025 Dreaming the dark in Finland Adelaïde Ehrnrooth

2025 — 30 X 40 cm

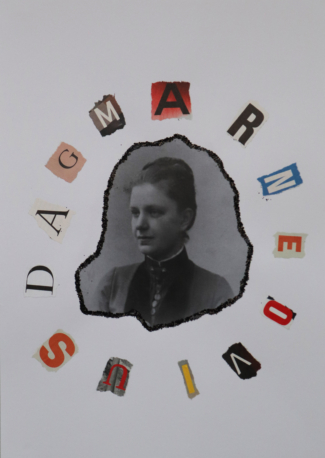

2025 Dreaming the dark in Finland Dagmar Neovius

2024 — 30 X 40 cm

2025 Dreaming the dark in Finland Cely Mechelin

2025 — 30 x 40cm

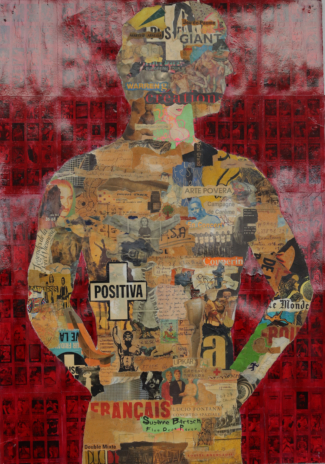

Détail Collage Positiva

1995 — 120 X 70

Collage Positiva

1995 — 120 X 70 cm

Collage Daniel Dezeuze

2001 — 46 x 72cm

Collage Lee Ufan Mirwais

2001 — 46 x 72cm

Collage Dante’s inferno

2001 — 46 x 72cm

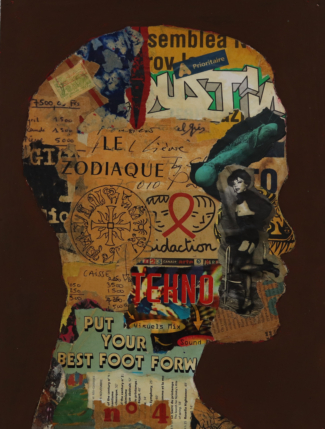

Collage Le zodiaque Sidaction

1996 — 42 X 29,5 cm

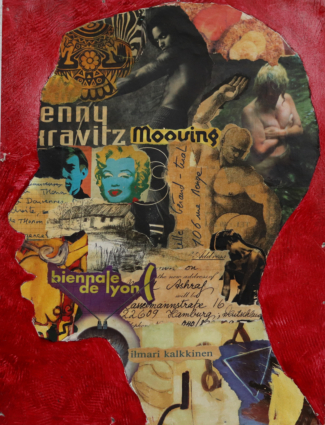

Collage Mooving

1996 — 42 X 29,5 cm

Collage Les figures de la liberté

1996 — 42 X 29,5 cm

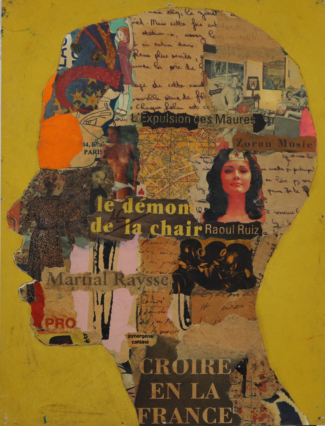

Collage le démon de la chair

1996 — 42 X 29,5 cm

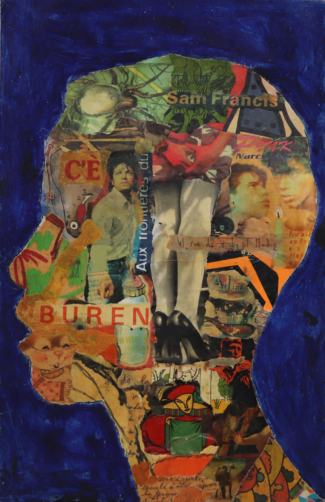

Collage Sam Francis Buren

1996 — 42 X 29,5 cm

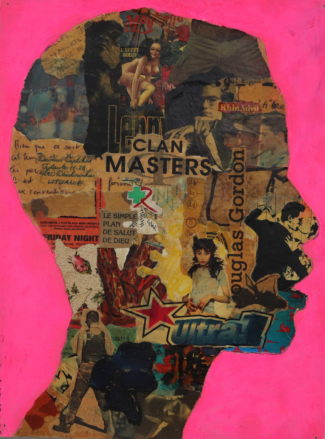

Collage Clan Masters

1996 — 42 X 29,5 cm

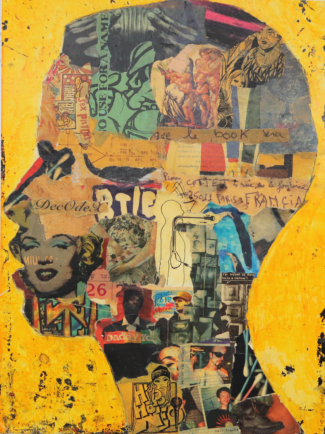

Collage Decodex

1996 — 42 X 29,5 cm

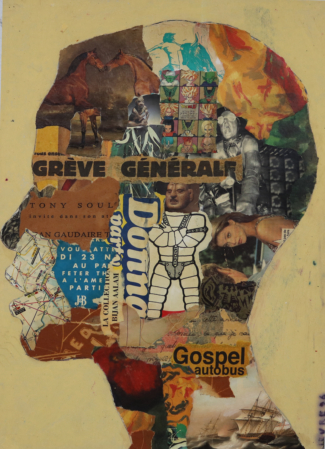

Collage Grève Générale

1996 — 42 X 29,5 cm

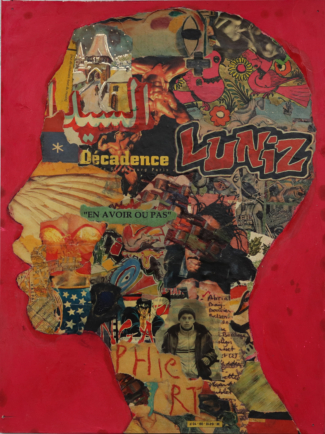

Collage Décadence en avoir ou pas

1996 — 42 X 29,5 cm

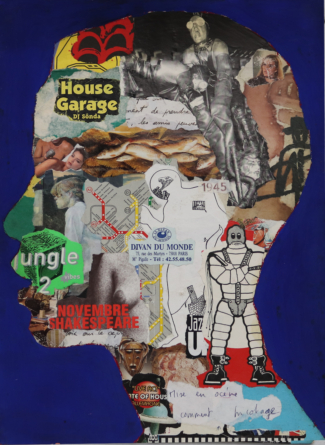

Collage House Garage

1996 — 42 X 29,5 cm

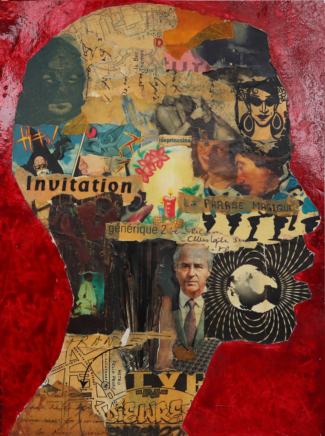

Collage La phrase magique

1996 — 42 X 29,5 cm

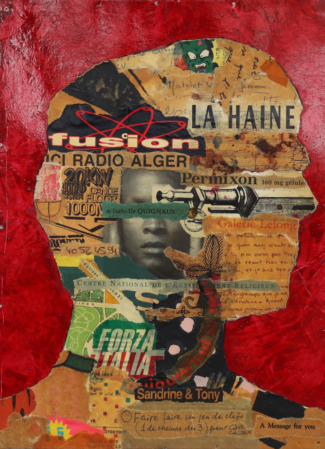

Collage La Haine

1996 — 42 X 29,5 cm

Collage Avez-vous essayé l’art contemporain ?

1996 — 42 X 29,5 cm

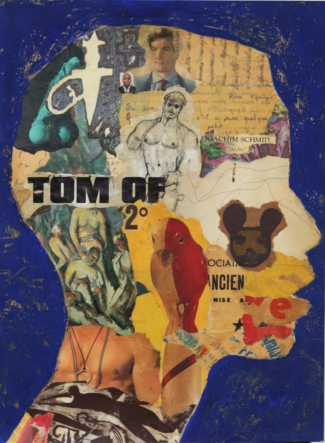

Collage Tom Of

1996

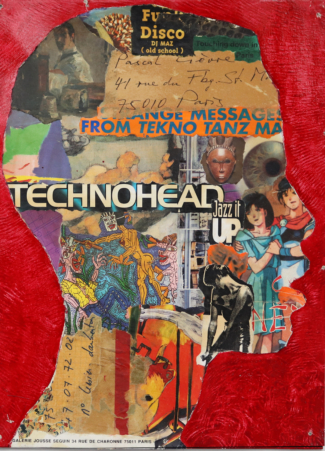

Collage Technohead

1996

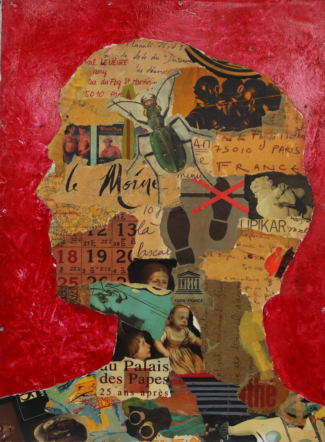

Collage Le Moine

1996 — 42 X 29,5

Collage Luxure démoniaque

1996 — 42 X 29,5 cm

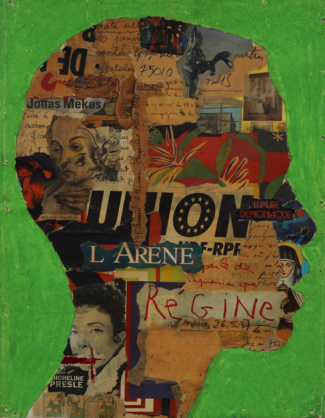

Collage Jean-Pierre Vincent

1996 — 42 X 29,5 cm

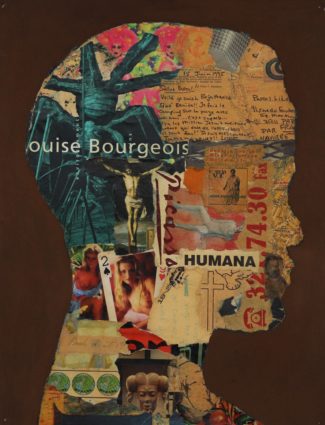

Collage Humana

1996 — 42 X 29,5 cm.

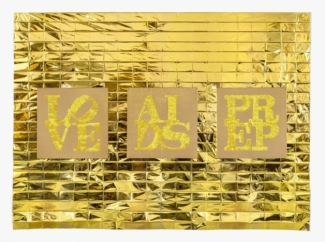

Collage Readymades belong to everyone

1996 — 42 X 29,5 cm.